日吉神社について

ABOUT

宮司ご挨拶

● GREETING

このたびは日吉神社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当社は、東京都昭島市拝島町に鎮座し、古くから地域の氏神として、皆様の暮らしと心をお守りしてまいりました。

大山咋命・羽山戸命・香山戸命の三柱をお祀りし、家内安全・厄除け・安産・学業成就など、様々な願いに寄り添いながら、神事・ご祈祷を執り行っております。

また、安政二年に再建された社殿をはじめとする貴重な文化財を保持し、地域と協力しながらその保護と伝承に努めております。

皆様にとって、日吉神社が心静まる拠り所となりますよう、日々神明に仕えてまいります。

どうぞお気軽にお参りください。

宮司 橋本 昇

日吉神社のご紹介

● HISTORY & SIGNIFICANCE

東京都昭島市拝島町に鎮座する日吉神社は、安土桃山時代、天正年間(1573年〜1591年)に、旧拝島村の総鎮守「山王社」として創建されたと伝えられています。隣接する大日堂の再興と共にこの地に建てられ、以来地域の氏神として、長きにわたり信仰を集めてまいりました。

御祭神は、大山咋命(おおやまくいのみこと)、羽山戸命(はやまどのみこと)、香山戸命(かがやまどのみこと)の三柱の兄弟神。伊邪那岐命を祖とする由緒正しい系譜を持ち、家内安全、厄除け、学業成就など、多くのご祈願をお受けしております。

桜町天皇の時代、寛保元年(1741年)には「宗源宣旨」を受け、「山王大権現」の称号を賜りました。その後、明和四年(1767年)に社殿を再建、神輿を新造して第一回の祭礼を行い、これが今も続く「榊祭」の起源とされています。

現在の社殿は安政二年(1855年)に再建されたもので、本殿・拝殿・神楽殿などが含まれます。その彫刻や絵画は芸術的価値が高く、昭和56年には昭島市有形文化財に指定されました。また、「日吉神社祭礼囃子」や「榊祭」は、無形文化財としても高く評価されています。

さらに、平成4年には隣接する大日堂と共に境内が東京都の史跡に指定され、地域文化の核として今日まで守り継がれています。平成20年には社殿の保存修理が完了し、平成21年に落成祝賀会が盛大に執り行われました。

地域とともに歩み、信仰と文化を今に伝える日吉神社。どうぞ四季折々の祈りとともに、その荘厳な空気に触れてください。

歴史

日吉神社の創建は不明ですが、安土桃山時代の頃、天正年間(1573-1591年)、隣接する大日堂再興の折に旧拝島村総鎮守山王社として現在地に建立されたと言われています。さらに桜町天皇の寛保元年(1741年)九月五日に宗源宣旨を受け山王大権現の称号を賜りました。その栄誉を記念して、氏子一人毎月一銭の積立が始まり、その積立により明和四年( 1767 年)に御社殿を再建修理され神輿を新造して第一回の祭礼を行っています。これが現在も例祭(毎年9月)の前夜祭である榊の渡御(榊祭)として残っています。

現存する社殿は安政2年(1855年)の再建とされています。(幣殿、拝殿、神楽殿新営、鳥居、神橋、石燈篭再建)本殿はそれ以前の建立とされています。

山王大権現社は明治2年(1869年)の神仏分離によって日吉神社と改名し、密厳浄土寺と別れて独立し現在に至っております。

神様の系譜

古事記によると、高天原で生まれた伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)が天の神々から命じられ、共に国生みをしていました。ところが、最後に生まれた火の神(火之迦具土神ひのかぐつちのかみ)によって伊邪那美命は火傷し死んでしまいました。黄泉の国に行ってしまった伊邪那美命を追って伊邪那岐命は黄泉の国を訪れました。あまりにも変わり果てた伊邪那美命を見て逃げ帰った伊邪那岐命は筑紫の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小戸(おど)の阿波岐原(あはぎはら)で禊ぎをして黄泉の国の穢れを祓いました。そのときに左目から生まれたのが天照大御神(あまてらすおおみかみ)、右目から月読尊(つきよみのみこと)、鼻から生まれたのが須佐之男命(すさのおのみこと)でした。

この三神を三貴子と呼びます。須佐之男命は八岐大蛇の退治の後、櫛名田比売(くしなだひめ)と結婚し、その後、神大市比売(かむおおいちひめ)(市場の神様)(大山津見神の娘)と結婚し、御子として大年神(おおどしがみ)と宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)が生まれました。宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)は稲の守り神で稲荷社の御祭神です。一方、大年神は毎年正月に各家にやってくる神様で、元々正月飾りは大年神をお迎えするための物です。この大年神と天知迦流美豆比売(あめのしるかずみずひめ)との御子の中の三柱が日吉神社の御祭神である大山咋命(おおやまくいのみこと)、羽山戸命(はやまどのみこと)、香山戸命(かがやまどのみこと)の兄弟神になります。従って伊邪那岐命のひ孫に当たります。

(伊邪那岐命―須佐之男命―大年神―大山咋命、羽山戸命、香山戸命)

文化財

日吉神社祭礼囃子は昭和39年12月10日に昭島市無形文化財に指定されました。榊祭は昭和50年2月6日に東京都無形民俗文化財(民俗芸能)に指定されました。

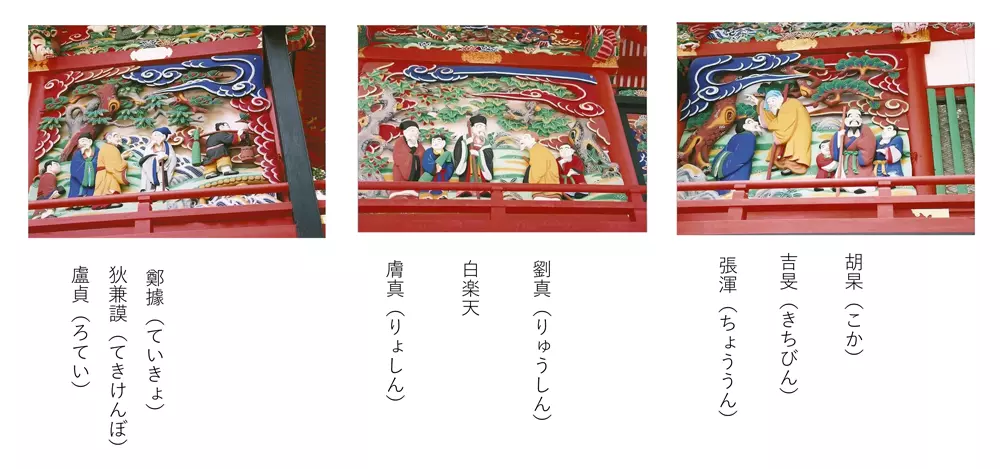

本殿彫刻、拝殿格天井花鳥画70面、板壁絵2面、幣殿杉戸絵4面は一括で昭和56年4月23日に昭島市有形文化財に指定されました。これらは安政2年(1855年)に造られたとされています。

また隣接する大日堂境域及び日吉神社境域 は歴史的建造物などの旧態をよく保持した都内でも数少ない貴重な存在として平成4年3月30日に東京都史跡に指定されました。

平成17年度~20年度の4年間をかけた日吉神社社殿保存修理工事は東京都の補助を受け平成20年6月に完成いたしました。平成21年4月19日に日吉神社平成保存修理落成祝賀会が開催されました。

以上のように、日吉神社では貴重な文化財を保持しております。その文化財を火災などから守るため大日堂(普明寺)を含めて近隣の3つの自治会(坂上自治会、森の上自治会、坂下自治会)および普明寺檀徒会、日吉神社氏子総代会との間で平成21年3月4日に文化財防火安全に関する協定書を結び協力体制を引いております。このような協定は近隣でも珍しく、この地域の人々の文化財並びに防火に対する関心の高さを示している証左です。

香山九老ー唐の白居易(772−846)(白楽天 ー成人する時に与えられる名)が晩年に洛中(都の中)の友人と九老の会を作り 香山で雅会(風流な集会)を開いて清談(俗事を避けて風流に親しむ生き方)を楽しんだ故事による。(白楽天が74歳頃のことと言われている。)白楽天は中国文学史上李白や杜甫に次いで有名な大詩人ですが、実は唐王朝の大官僚でもありました。その文学は日本の文化や文学にも 大きな影響を与えています。この彫刻は近隣にも類を見ない傑作として昭和56年4月23日付けで昭島市文化財の指定を受けました。

[彫師(ほりし) 谷部建次郎良長(やべたてじろうよしなが)の作画により塗師(ぬりし) 谷部重次郎(やべじゅうじろう)の筆により彩色され1855年に完成しました。]

榊祭のご案内

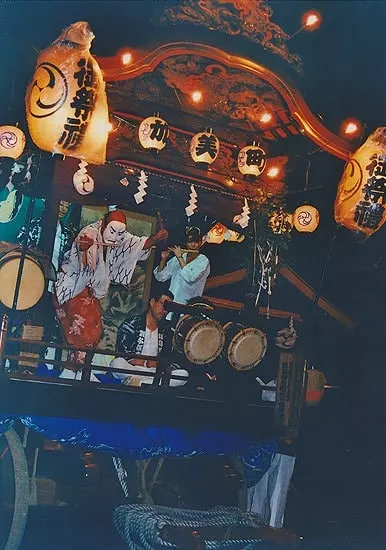

『日本の祭り 闇夜に猛る若き魂~東京・昭島 日吉神社 榊祭~』

ダイドーグループ「日本の祭り」で優秀賞・研究賞を受賞

榊祭

榊祭(さかきまつり)の発祥は、明和四年( 1767 年)とされています。寛保元年(1741 年)九月五日に山王大権現の称号を賜った栄誉を記念して、氏子一人毎月一文の積立が始まり、その積立が明和四年(1767年)に御社殿を再建修理と神輿の新造として実を結び、その記念にその年の9月19日に第一回の祭礼を行っています。これが現在も例祭(毎年9月)の前夜祭である榊の渡御(榊祭)として残っています。

榊祭の様子は普明寺所蔵の「山王祭礼図絵」(明和4年、1767年)に描かれております。

先頭には榊の神輿、そしてお囃子を乗せた山車、御神輿が続きますが、このお囃子が現在の昭島市無形文化財の日吉神社お囃子の始まりと言われています。この榊の神輿が1864年から独立して宵闇に行われるようになり現在に至っております。

榊の神輿がまず町内を練り歩くことにより後から通る神様の乗った御神輿(宮みこし)の通り道の露払いの役目を果たしているわけです。町内を練り歩いてきた榊の神輿は午前4時すぎに境内に戻ってきて日吉神社境内に据え置かれ、そこでこの行事のクライマックスともいうべき榊取りが行われます。あっという間に榊の神輿はすべての枝がもぎ取られてしまいます。この榊の枝を取ると一年間無病息災でおくれるといわれております。

そして午後1時からは宮みこしのご神幸が行われます。宮みこしに伴う行列は「山王祭礼図絵」の行列風景に基づきできるだけ忠実に行われています。この宮みこしは榊みこしとは対照的に静かに街中を進むのが常となっています。途中で2-3回の休憩をはさんで宮みこしと行列は町中を約2時間かけてすすみます。

榊祭(さかきまつり)の発祥は、明和四年( 1767 年)とされています。寛保元年(1741 年)九月五日に山王大権現の称号を賜った栄誉を記念して、氏子一人毎月一文の積立が始まり、その積立が明和四年(1767年)に御社殿を再建修理と神輿の新造として実を結び、その記念にその年の9月19日に第一回の祭礼を行っています。これが現在も例祭(毎年9月)の前夜祭である榊の渡御(榊祭)として残っています。

榊祭の様子は普明寺所蔵の「山王祭礼図絵」(明和4年、1767年)に描かれております。

先頭には榊の神輿、そしてお囃子を乗せた山車、御神輿が続きますが、このお囃子が現在の昭島市無形文化財の日吉神社お囃子の始まりと言われています。この榊の神輿が1864年から独立して宵闇に行われるようになり現在に至っております。

榊の神輿がまず町内を練り歩くことにより後から通る神様の乗った御神輿(宮みこし)の通り道の露払いの役目を果たしているわけです。町内を練り歩いてきた榊の神輿は午前4時すぎに境内に戻ってきて日吉神社境内に据え置かれ、そこでこの行事のクライマックスともいうべき榊取りが行われます。あっという間に榊の神輿はすべての枝がもぎ取られてしまいます。この榊の枝を取ると一年間無病息災でおくれるといわれております。

そして午後1時からは宮みこしのご神幸が行われます。宮みこしに伴う行列は「山王祭礼図絵」の行列風景に基づきできるだけ忠実に行われています。この宮みこしは榊みこしとは対照的に静かに街中を進むのが常となっています。途中で2-3回の休憩をはさんで宮みこしと行列は町中を約2時間かけてすすみます。

日吉神社の榊祭の動画(文化庁後援)が公開されました。

令和元年 第253回例祭(榊祭)

平成30年 第252回例祭(榊祭)

平成26年 第248回例祭(榊祭)宵宮

平成26年 第248回例祭(榊祭) 本宮

平成25年 第247回例祭(榊祭) 動画集

平成23年 第245回例祭(榊祭) 動画集 榊神輿製作過程

若連による奉納一番太鼓

榊の神輿の出発

階段を降りる榊神輿

鳥居をくぐる榊神輿

「榊祭りの始まり」昭島市田中町在住 谷内忠善様提供

「方向転換」 昭島市田中町在住 谷内忠善様提供

榊祭映像コンテスト入賞者発表

平成22年11月23日午前9時より日吉神社拝殿におきまして日吉神社榊祭映像コンテストの入賞者表彰式並びに賞品授与式が行われました。入賞者並びに入賞作品は以下のとおりです。尚、今回は動画は該当者ありませんでした。

特賞

[ 題名 榊 ]

昭島市拝島町 榎本秀夫様

第1席

[ 題名 お輿の渡御 ]

昭島市拝島町 山口挙人様

第2席

[ 題名 若連の勇壮 ]

昭島市田中町 青木喜久平様

第3席

[ 題名 先祓い榊を迎える囃子連 ]

昭島市拝島町 榎本進次様

入選

[ 題名 舞う榊 ]

昭島市田中町 谷内忠善様

入選

[ 題名 曲がりまーす ]

昭島市拝島町 中島国子様

神社関係年表

年表

| 天暦6年(952年) | 拝島山密厳浄土寺(みつごんじょうどじ)と号す大日堂は多摩川洪水の際に中洲に流れ着いた大日如来の木像を大神の浄土にあった浄土寺に安置していたが、滝山城築城の折にその鬼門除けとして当地に移した。(大日堂の起こり)(拝島の由来)(この頃日吉神社の創建とも言われる。) |

|---|---|

| 天正年間(1573-1591年) | 北条氏照の家臣石川土佐守の7歳の娘、於ねいの眼病を祈願、井戸で眼を洗ったところ、平癒したので堂宇を再建、8寺院を建立。(大日八坊)普明寺、本覺院、圓福寺、智満寺、龍泉寺、蓮往院、密乗坊、明王院。(この頃日吉神社の創建ともいわれる) |

| 元亀2年(1571年) | 織田信長による延暦寺焼き討ちの際、慈恵大師の像を敬甚大僧都(そうず)が救出し諸国を回ったが天正6年(1578年)大日八坊の一つである本覺院に安置した。(拝島大師の起こり) |

| 亨保17年(1732年) | 大日堂大再興が行われ大日堂の位置を石段上の現在地に移す。 |

| 寛保元年(1741年) | 9月5日 (将軍吉宗)山王社宗源宣旨により山王大権現の称号を許され(その当時は山王社と称していた。)当時の普明寺住職順栄はこれを記念して社殿の再建及び神輿の新造などを計画し氏子と協議し一月一文を全氏子から寄付するとした。 |

| 明和 4 年(1767年) | (将軍家治)村民(氏子)寄付を承諾するにあたって先ず神輿の新造を希望したため神輿が完成した明和4年9月19日第一回の神輿の渡御の神事を行った。(山王祭礼図絵)「御神躰採光」厨子新造。 |

| 文政13年(1830年) | (将軍家斉)神輿行列(神事)からかつぎ屋台を分離し上宿、中宿、下宿の3台の屋台となる。(加美町祭礼勘定帳) |

| 天保15年(1844年) | このころ現在の本殿が建設されたと考えられる。(「奉再採光御神体」(御神体収納箱(背面)墨書) |

| 弘化4年(1847年) | 流造の本殿 「密厳浄土寺絵図」(普明寺所蔵) |

| 嘉永4年(1851年) | 9月1日 本殿修復と幣殿・拝殿の起工と鳥居と神橋の起工。 |

| 嘉永5年(1852年) | 9月9日 本殿修復と幣殿・拝殿、鳥居と神橋の竣工。 |

| 嘉永7年(1854年) | 本殿屋根葺替(箱棟銅板駒板墨書) |

| 安政2年(1855年) | 9月9日 本社修復、幣殿・拝殿・鳥居・神橋竣工の大法要。 |

| 元治元年(1864年) | (将軍家茂)神幸行列より榊を分離し祭礼当日早朝に行われる。(午前0時―午前4時)(加美町祭礼勧進帳) |

| 明治2年(1869年) | 神仏分離令により普明寺の管理から離れ神社の名称も日吉神社とする。中宿屋台完成(二代目) |

| 明治3年(1870年) | 上宿屋台完成(二代目) |

| 明治7年(1874年) | 拝殿屋根を板葺からブリキ板葺に改める(棟札)(昭和10年)坂下地区大火事(30軒消失) |

| 明治8年(1875年) | 中宿地区大火事 (45軒消失) |

| 明治21年(1888年) | 下宿屋台完成(二代目) |

| 明治28年(1895年) | 手水舎建立。 |

| 大正3年(1914年) | 木造玉垣を石造に修築 (玉垣親柱刻銘) |

| 大正6年(1917年) | 拝島の大火 (70軒消失) |

| 大正7年(1918年)から大正10年(1921年) | いわゆるスペイン風邪が世界的に流行る。 |

| 大正9年(1920年) | 拝殿屋根、向拝を除き桟瓦葺に変更 (向拝裏甲墨書) |

| 大正10年(1921年) | 二の鳥居再建 (親柱刻銘) |

| 大正11年(1922年) | 石橋(一の鳥居南)再建 (親柱刻銘) |

| 大正12年(1923年) | 9月1日 関東大震災 |

| 昭和10年(1935年) | 本殿屋根修繕、拝殿向拝屋根をブリキ板葺から銅板葺に変更 (棟札及び本殿鬼板鰭裏面に刻銘) |

| 昭和30年頃 | 祭の日時を9月19日からそれに近い日曜日に変更 。 |

| 昭和30年代 | 賀美町の十松囃子が全関東お囃子コンクールで3年連続優勝し、 NHK テレビ(宮田輝司会、渡辺紳一郎、藤原アキの解答陣による「それは私です」を通じて全国に紹介された。地元ではこの由緒伝承を永く後世に伝えるために、「拝島町日吉神社奉納囃子保存会」を結成。 |

| 昭和39年(1964年) | 12月1日奉納囃子が昭島市無形文化財(技芸)指定 |

| 昭和41年(1966年) | 台風災害により手水舎、石段(二の鳥居北)を復旧 |

| 昭和43年(1968年) | 第3回目の修復。明治百年を記念し「拝島日吉神社御社殿復元奉賛会」を結成して御本殿の彫刻彩色の復元と神輿の修復彩色を完成。 |

| 昭和46年(1971年) | 拝殿向拝補修工事 (棟札) |

| 昭和48年(1973年) | 狛犬建立 (台座刻銘) |

| 昭和50年(1975年) | 2月6日榊祭りが東京都無形民俗文化財(郷土芸能)指定 |

| 昭和52年(1977年) | 一の鳥居建立 (刻銘) |

| 昭和53年(1978年) | 社名標及び、御社燈(一の鳥居北)建立 (刻銘) テレビ第12チャンネル 東京都提供の「東京レポート、午前0時、俺達の祭―榊祭り」として放映。 |

| 昭和54年(1979年) | 授与所(御札所)建立 |

| 昭和63年(1988年) | 相殿前鳥居建立 (基礎刻銘) |

| 平成4年(1992年) | 3月30日 大日堂境域及び日吉神社境域が東京都史跡指定 |

| 平成17年(2005年) | 第4回目の修復着手。日吉神社社殿修理工事。 |

| 平成20年(2008年) | 日吉神社社殿修理工事竣工 |

| 平成28年(2016年) | 9月3日 250周年記念式典開催。神輿の修理竣工祭。 |

| 令和元年(2019年) | 令和の御代替わりの記念として由緒板を修復(由緒書の修正、LED照明への変更、屋根の修復など)境内の蛍光灯、水銀灯をLEDに替える。 |

| 令和2年(2020年) | 9月12日―13日の予定であった第254回榊祭は新型コロナウイルス感染症のため神事のみ齋行し、神賑行事は令和3年 (2021年)に延期となる。従って、年番である下町は令和3年に持ち越しとなり令和3年の榊祭は第254回のままとなる。 |

| 令和3年(2021年) | 9月18日―19日の予定であった第254回榊祭は新型コロナウイルス感染症のため神事のみ齋行し、神賑行事は中止となった。来年度は年番は中町に移る。 |

| 令和4年(2022年) | 9月17日―18日に行われた第255回榊祭は新型コロナウイルス感染防止のため規模を縮小して齋行された。事前にPCR検査を実施し、3年ぶりに榊神輿、山車が巡航した。宮神輿は台風14号の影響による雨のため自動車にて渡御。なお、拝島公園内の露店の出店は中止。 |

| 令和5年(2023年) | 9月16日-17日の第256回榊祭は久しぶりに通常通りの完全開催となった。年番は上町。 |

| 令和6年(2024年) | 第257回榊祭は9月14-15日の予定。年番は下町。 |

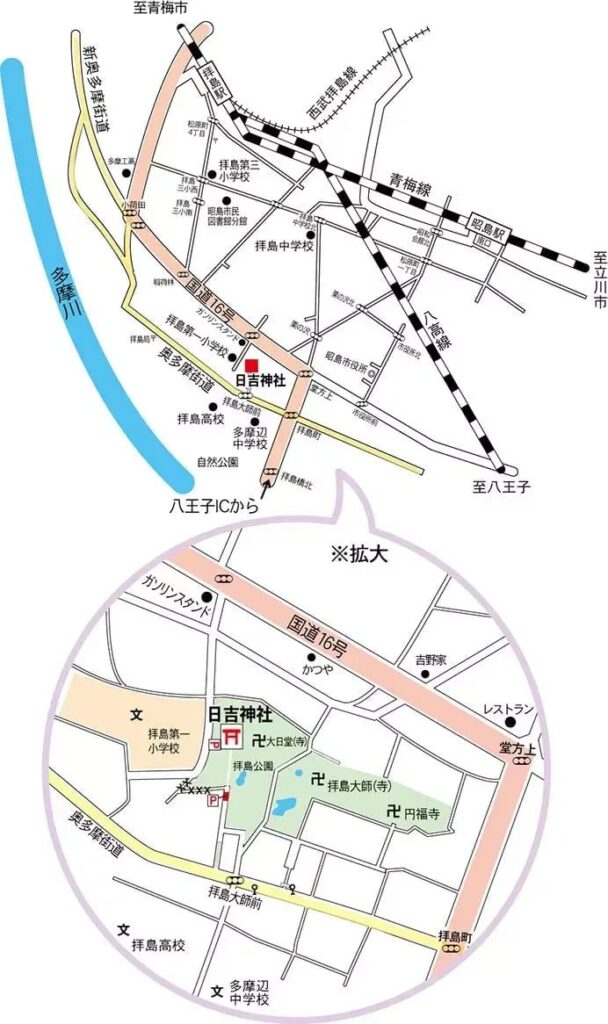

アクセス

● ACCESS

| 神社名 | 日吉神社 |

| 所在地 | 〒196-0002 東京都昭島市拝島町1-10-19 |

| 電話番号 | 042-544-0636 |

| 開門時間 | 9:30〜16:00 |

| バス情報 | [立川駅北口から] 拝島駅、拝島操車場、福生営業所行きにのり20分「拝島大師」下車 徒歩3分 (昭島駅南口行、東中神駅行は行かないので注意) バスの時刻表はこちら [拝島駅南口から] 立川駅北口行きまたは立川駅南口行きにのり13分「拝島大師」下車 徒歩3分 バスの時刻表はこちら |

| 駐車場情報 | 駐車場は日吉神社西側、拝島第一小学校との間に数台車を停められます。また、日吉神社の参道(第2鳥居前、藤棚の西側)にも車を停めることができます。 なお、ご家族での来社はできるだけ一緒の車でお願いします。複数台にて来社の場合は縦列駐車でお願いします。 出張カメラマンの方はできるだけ公共交通手段で来社をお願いします。 |

地鎮祭のご案内

JICHINSAI

地鎮祭・出張祭典

建設工事に伴う地鎮祭、竣工祭、工事安全祈願祭、開店祭、木材伐採祭、解体工事安全祈願祭、井戸埋設祭、などの出張祭典を受付いたします。(拝殿にて地鎮祭を行う方法もあります。お尋ねください。)

また新たに購入した家屋やアパート、マンションに入居する前に行う家移り祭、家清祓い祭などの出張祭典も受付します。建築前に地鎮祭が行われていない場合、建売なので不明の場合、中古物件を購入した場合等、入居する際に家清祓祭(家移り祭)を行うことを推奨します。

入居後でも行うことは可能ですのでお問い合わせください。

新たに神棚を設ける際の入魂祭あるいは神棚移転に伴う祭典も拝殿あるいは出張祭典にて受付いたします。

詳しくは、電話・FAX 042-544-0636 あるいは 申込フォーム よりお尋ねください。

日吉神社は社寺の集まる昭島市拝島町の拝島公園に位置しております。公園近辺は3つの天台宗のお寺(大日堂、拝島大師(本覚院)、圓福寺)とひとつの神社(日吉神社)が点在しています。ご祈願の予約あるいはご参拝の際には、拝島大師などの天台宗の寺院あるいは他の地域の日吉神社とお間違えのないようにお願いいたします。電話予約の場合、あとからショートメッセージなどで詳細を確認する場合がありますので予めご了承をお願いします。

祈願祭の注意点について

当社は東京都昭島市拝島町に鎮座しております。拝島大師(天台宗寺院)、あるいは他の地域の日吉神社とお間違えのないようにお願いいたします。電話予約の場合、あとからショートメッセージなどで詳細を確認する場合がありますので予めご了承をお願いします。

ご祈祷の奉仕は以下の点にご留意ください。

- ご祈願は事前の予約をお願いします。(電話あるいは申込フォーム) なお、御祈祷の時間は9時半ー16時です。

- 10月・11月の土日祝日と11月15日は七五三の御祈願で混み合う可能性があります。なお、七五三は一年中御祈祷を受付しております。上記以外の時間をご希望の方はお問い合わせ下さい。

- 可能な限り一組ずつ斎行いたしますが、10月11月の土日祝日及び11月15日、あるいは平日でも日の良い日は他の御祈願者とご一緒の昇殿になることがあります。また、昇殿人数を制限させていただく事があります。

- 予約のない方もお受けいたします。多少お時間を頂きます。

- 拝殿は換気に留意いたします。あるいは扇風機等により換気補助をいたします。

- 喉の痛み・咳・微熱その他お体に少しでも違和感を覚えた場合は参拝をお控えください。

- 各祈願者、保護者及び付添人のマスクの着用は個人の判断に依ります。神職はマスクを着用して斎行する場合もあります。お子様も含めて裸足での昇殿はご遠慮ください。(足カバーのご用意がありますのでお申し出ください)

- 外出を控えられている方、昇殿には社頭でお参り後に御札とお供物を拝受する方法、あるいは郵送にて拝受する方法もありますので、お問い合わせ下さい

- 上記の対策は状況により変更の可能性があります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

- 安産祈願をご希望の方は、腹帯を持参いただければ一緒にお祓いをいたします。

- 駐車場に限りがあるので、できるだけ家族で乗り合いをお願いします。また家族同士での縦列駐車をお願いします。

- 撮影は、他の参拝者の迷惑にならないよう十分な配慮をお願いいたします。境内は自由に撮影できます。拝殿内も撮影可能ですが、祈祷中の撮影と幣殿に上がることは禁止です。また、混み合っている時間帯は撮影できないこともあります。

- ご祈願の予約をした方のみ出張フォトグラファーの撮影も可能です。フォトグラファーの方は、最初に社務所にお声がけください。また混み合う時間帯は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。お車の場合は、駐車スペースではなく参道にお停めになるかご家族と縦列でお願いいたします。

ご祈願の申込みは電話・FAX042-544-0636あるいは申込みフォームよりお願いします。

お問い合わせ

〒196-0002 東京都昭島市拝島町1-10-19

TEL 042-544-0636